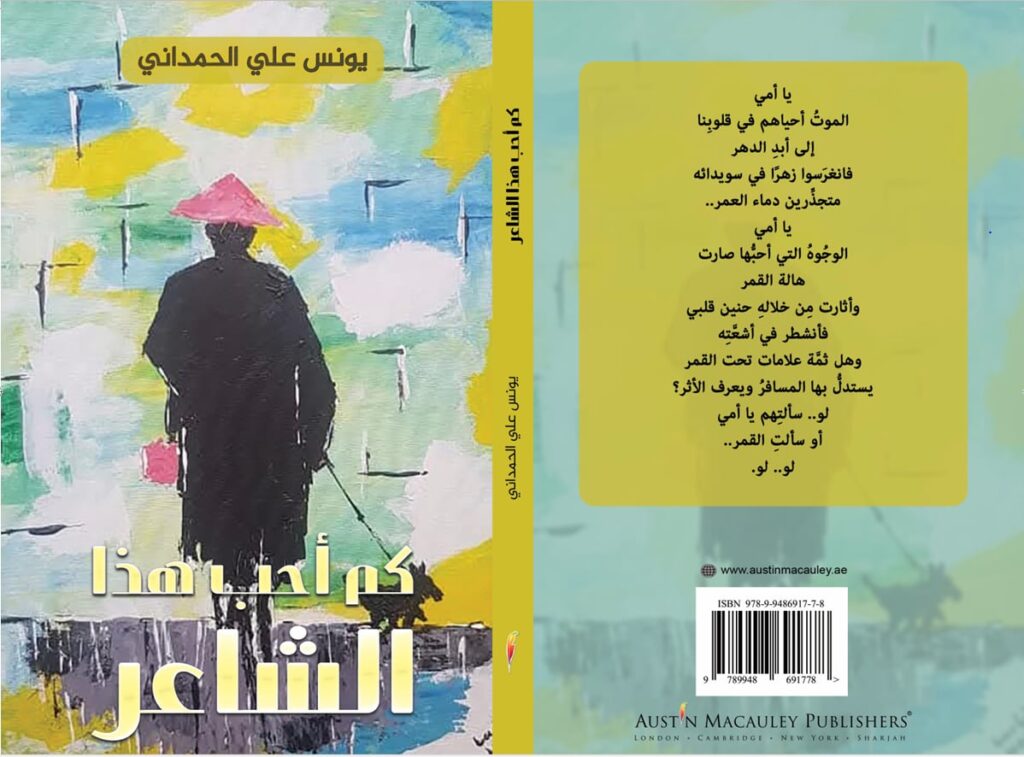

“كم أحبُّ هذا الشاعر” ديوان جديد لفتَ عنوانه نظري قبل أن أبدأ القراءة، وحين بدأتُ القراءة شعرتُ أني أحلق بفضاء جميل مُختلف، بدءًا من الإهداء: “إلى كل الذين رحلوا..” وهو دلالة على الوفاء في روح الشَّاعر: فالإهداء هو بحدّ ذاته رسالة لا تنفصل عن المحتوى، مرورًا بالنّصوص التي قرأتُها بتمعُّن من النّص الأول حتى الأخير والتي بلغ اربعة وأربعين نصًا شعريًا، فوجدتُّ في هذه النصوص الجميلة تجربة إنسانية ووجدانية كبيرة، وعاطفة عميقة وقوية ورؤيا فلسفية وتوَجُّهات تأمليَّة في الحياة والعالم، فنجد أنفسنا نقِف أمام لوحات رسمَها الشاعر بالكلمات وكانت الحروف ريشة الألوان مغموسة بألوان روح مُعتقة بتلاوين الزمن..

فما سيُلفت النظر لمَن يحلق في فضاء هذه القصائد أنَّها ليست مجرد بَوحٌ شعريّ، بل هي عاطفة ومشاعر وأحاسيس مُنصهرة بكمٍ كبير من الصُّور واللوحات التي تحلق في مُحاور عديدة، لها علاقة بالروح الإنسانية فالشاعر جالت روحُه في مشاعر الحب والحزن والحنين والاشتياق والفَقد والوطن إضافة للمكان والزمان، فكانت روحه تحلق بلا توَقُّف في مفهوم الحياة بكلّ تناقُضاتها، ولكن مِن خلال رؤية شعريَّة مُصاغة بأسلوب فنيّ وجمالية تصويرية، فشاعرنا تميّز بديوانه بمُمازجه الخيال الحالم مع الواقعيَّة الظاهرة، إضافة لاعتماده الرمزية والتشبيه والاستعارات في كثيرٍ مِن لوحات قصائده، وسألقي الضوء على بعضٍ مِن قصائد الديوان كي تُعطي إشراقة سريعة للقارئ، فنرى الشاعر في قصيدة “الوجوه التي أحبّ” يعتمد الغياب والحضور بعض من تأملاتٍ تحلق بها روحه، فالموت يُصبح حياة في القلوب المحبَّة والحنين قنطرة عبور بين الواقع والذاكرة، بينما في قصيدته “مهرة” يلجأ للتمرُّد كما المهرة في البريَّة، فتُصبح الحريَّة هي الهدف مِن خلال رفض القيود وكسرِها كي لا تقِف عائقًا أمام الحريَّة الحُلم.

ويُواصل الشاعر تألُقه بأسلوبٍ شعريٍّ يصهر فيه الرقة والقوة في بوتقة واحدة، مُعتمدًا الجرس والإيقاع الموسيقي المنساب بسلاسة، وهذا ما نراه في قصيدة “القمر” حيث يأنسُ القمر ويُحوِّله إلى كائنٍ حيٍّ يتفاعل مع الطبيعة والأحاسيس والمشاعر والعاطفة والإنسان، فيُصبح رمزًا للجمال المستمِرّ ورمزاً مثيرًا للغواية، بينما نجد الشاعر في نص “إزميل الحب” يحلق في محاور النصّ التي اعتمدَت على الحنين والحبّ والاغتراب، في مُفارقات فنيَّة سادتِ النصّ فمنحَته صفة عاشق نحت بمنحت الحبّ، مع الإشارة أن كلمة “إزميل” يونانية الأصل ويُقابلُها بالعربيَّة “المُنحت”، ونُلاحِظ أنَّ الاغتراب بقَسوَته النفسيَّة له بُعد كبير في الديوان، وفكرة الحبّ بمُختلف آفاقه حبًّا وحنينًا واشتياقًا تتكرَّر في جنبات الدِّيوان، ونُلاحِظ كذلك حجم العواطف في قصيدة “أبي” حين يرثي الشاعر والده الذي رحل وهو “المجاهدُ في الحرثِ والزرعِ” بأسلوبٍ يختلف عن الرثاء التقليدي فكان رثاء يُمازج بين العاطفة والشجن إلى حدّ التقديس، أما في قصيدة “قرابين” وهي قصيدة قصيرة مكثفة مِن حيث اللغة والفكرة فنجد بعدًا فلسفيًا، فشاعرنا يرى أنَّ الإنسان صاحب الفكرة والقلب النابض يقبَل على التضحية مِن خلال المعاناة باستمرار في سبيل الحبّ.

وبشكلٍ عام ومِن خلال قراءتي للديوان وجدت أنَّ صفة تيَّار الحداثة تغلب على القصائد، حيث تتمازج الصُّوَر الحسّيَّة واللوحات الفنية مع المجازات القوية والتكثيف اللغوي حيث تجيش العاطفة ويرتفع مستوى استخدام الرَّمز، ويبتعد الشاعر عن النمط التقليدي بالقصائد النثريَّة، ففي قصيدة “يتيم” نجد إيقاعًا داخليًّا قويًّا إضافةً للرمزية والتكرار لجملة “لقد بكى كثيرا” وهذا التكرار عزَّز من قوة الشعور الإنساني بالأسى والحزن، حيث نجد الشاعر استخدمَ وصف الطبيعة مثل المطر والماء والشجر لتشكيل صور الحزن لدى اليتيم، فكان هذا الاستخدام يُعطي النصّ طابعًا تصويريًا وعاطفيًّا، ونلاحِظ بالنص انسيابيَّة باستخدام تراكيب لغويَّة قوية مثل: “وطافَ بالدمع عبر المحن”، وهي لوحة دقيقة تصوِّر التمازج بين التجربة الحياتية والألم والحُزن، بينما عبارة “شجرة احلامه الثكلى” كان يُمكن صياغتها بشكلٍ أقوى بالتعبير، وبشكلٍ عام نجد في القصيدة وصفًا للحالة النفسيَّة والوجدانية مِن خلال التشبيهات والمجازات والاستعارات، تاركًا فيها الشاعر النهاية مفتوحة من خلال “تحدي الشجرة الثكلى” كناية عن الأمل والإصرار والاستمرار رغمًا عن الحزن والألم الذي يجوب الروح، والجميل أن إشراقة الروح بالبوح بهذا النصّ الذي كان حكاية شعريَّة هو تأثر الشاعر الكبير بمقولة للفنان “شارلي شابلن” يقول فيها: “أحبُّ المشي تحت المطر لأنه لا أحد يُمكنه رؤية دموعي”، وفي هذا دلالة على درجة الإحساس والتأثُّر في روح الشاعر.

وفي أنموذج آخر من الديوان اخترت نصًّا قصيرًا هو “وردة” حيث أنسن الشاعر الوردة وجعلَها عاشقة في نصٍّ اعتمدَ على الثنائيَّة في النصّ، فمقابل الجمود كانت هناك حيوية، الوردة والصفاء، لم تنحن، لم تبتسم، وهذه الثنائية منحتِ النصَّ جمالية التأويل، واستخدم المجاز بشكلٍ جميل من خلال تشبيه العلاقة الأساس بين الوردة والماء وبين النظرة وتأثيرها، في إيقاعٍ موسيقي ناعم وهادئ متناسب مع الجو الحالم والعاطفة الرقيقة، وإن كنت أرى أنه كان من المفضل استبدال كلمتي “ياما.. وياما..” بكلماتٍ أفضل تُناسب مع النص.

وحين نطلُّ على “نشيد حجارة الانتفاضة” نجد أنَّ استخدام كلمة نشيد أعطى للنصِّ طابع الإنشاد وهذا يُعطي النصَّ المباشرة ويُبعِده عن الرمزيَّة وعن قوة التأثير العاطفي، ولكن الشاعر لجأ لهذا الأسلوب حسب اعتقادي لمحاوَلتِه استخدام الخطاب المباشر وهو ينشد للانتفاضة الفلسطينيَّة التي عرفت ووثقت بانتفاضة الحجارة، فمازج النشيد بين مَلحمَة الانتفاضة ووجدان الشاعر والقدس التي باركها الله سبحانه وتعالى، وهذا يتجلَّى في النصِّ باستخدام أداة النداء “يا” التي مازجت بين الشعر والخطابة، فجعلت القصيدة تحمل طابع الأناشيد الوطنية التي تهدف لإثارة الحماسة، وهذا يعيد لذاكرتي اناشيد الحماسة التي كنَّا نُنشدها طلابًا في ساحة المدرسة مثل أنشودة “العَلم” وأنشودة “الجزائر”.

بينما نجد روح الشاعر مشحونة بالألم إلى درجة المأساوية في قصيدة “يا بلدي” والتي يُخاطب فيها وطنه، ورغم أن القصيدة غير طويلة إلَّا أنها كُتبت مِن أحاسيس وعاطفة وطنية مُتوَهّجة، ففكرة القصيدة قائمة على الوطن والجسد والتشظي بينهما، باحَت بها روح الشاعر بلغة مُكثَّفة وطاقة تعبيرية عالية وصور شعريَّة مُتميِّزة مثل: “دمعة تتوَغَّل في بحري الغجري” و” كلُّ مساء في أفاقك الرَّحبة، يُعادل عمرين، في البلد الغريب”، كما اعتمد فيها الشاعر على الرمزيَّة والاستعارات مثل: “ما زال عنقودا في كبدي”، كما اعتمد أسلوب الثنائية المتضادَّة مثل: “صباح/ مساء، عنقود/ جسدي”، وتميّز النص بالجمل القصيرة المتناسبة مع الألم والحزن في ثنايا النصّ، بينما نجِد الشاعر قد تحرَّرَ مِمَّا تُمليه عليه العاطفة من قيود في قصيدته “السندباد المتألّق”، فقصيدته هذه تُشير لروحٍ مغامرة حيث أعمدة ومحاور القصيدة هي الثورة والضياع والبحر وهي تقِف في مواجهة الهدوء والسكون، وهذه الروح المغامرة تتجلَّى في استخدام النداء المباشر في القصيدة، أمَّا في قصيدة: “ليس بيني وبينها شيء”، نجد الشاعر يحلق في فضاء الحب فيستحضر غياب الحبيبة في لغة تصهر المسافة بين الحبّ والوَهم وبين الذاكرة والخيال، بينما سنجِد قصيدة سياسيَّة بامتياز أنهى بها هذه النماذج مِن قصائد الديوان، وهذه القصيدة هي قصيدة “بغداد اليوم 2007″، وهذه القصيدة تركَت أثرها على روحي لأنها أعادَت لروحي كيف كانت بغداد بألقها فترة دراستي فيها وتخرُّجي من جامعة بغداد عام 1976، حين كنتُ وما زلتُ أصِف بغداد بمعشوقتي العربيَّة السمراء، وهذه القصيدة استعرضت الخراب الذي أصابَ بغداد، واعتمدتِ القصيدة أسلوب التداعي والاستعادة لما كانت عليه بغداد وكيف أصبحت.

وفي النهاية أكتفي بالإضاءة على هذه القصائد والتي اخترتُها لتناسب التقديم ولا تنثال باتِّجاه دراسة نقديَّة بحثيَّة، كي أترك المجال للقارئ للاستمتاع بهذه النصوص والتحليق في فضائها، ولعلّي في المستقبل بعد نشر الدِّيوان أقدم قراءة نقديَّة شاملة لكلّ النصوص ومُحاورها وأبعادها النقديَّة والفنيَّة، فأهم ما ميَّز هذه القصائد والنصوص التجربة الوجدانية للشاعر، إضافة للصَّوت الداخلي الذي لم يتوقف عن قرع أبواب روح الشاعر لتبوحَ بهذا الجمال الذي يَحمل طابعًا شخصيًا وعميقًا، لكنَّه لم يسقط في مطب الذاتية المفردة، بل خرج لأفق رحب من الفضاء والإحساس الوطني والقومي، وهذا ما نراه في قصيدته “كم أحب هذا الشاعر” التي منحت الديوان اسمه، حيث كان الشاعر يحلق في فضاء الطبيعة والحياة والشعر، بحيث يُشعِر القارئ أن الشاعر في هذا النص يطرح تساؤلات وجوديَّة حول المعنى والفكرة والوجود والفنّ والحياة.

ها هي رحلة تقديم ديوان “كم أحب هذا الشاعر” تصِل إلى نهايتها، وسفينة الإبحار تقترب من المرفأ، بعد أن أبحَرنا في عوالمه وفضاءاته المليئة بالعاطفة والصُّوَر الشِّعريَّة والتأمُّلات العميقة، فكان الديوان رحلة وجدانيَّة بين الحبّ، الفَقد، الاغتراب، والتأمُّل في الكون والحياة والأفق الإنسانيّ والوطن ببُعدَيه الاقليمي والقومي، بأسلوبٍ يجمَع بين البساطة والعذوبة والقوة باللفظ واللغة، حيث ينقلُنا الشاعر ويحلق بنا عبر صور شعريَّة آسرة، تُلامِس الرُّوح وتفتح الأبواب أمام تأويلات مُتعدِّدة، وهذه مِن سِمات النُّصوص الجيِّدة التي يُمكن تأويلها بأكثر مِن تأويل حسب ما تترك آثارها في روح مَن يقرأ، فهيَ نصوص تتجاوز اللحظة لتصبح مرآة للإنسان في بحثِه المُستمِر عن الحبّ والمعنى.

وختامًا.. لقد استطاعَ الشَّاعر الألق يونس علي الحمداني أن ينسِج لنا قصائد تفيض بالمشاعر الإنسانيَّة، حيث مساحات أرحب وأوسع مِن حدود البوح التقليدي، إلى فضاءاتٍ مِن الجمال الفنيّ واللَّوحات المرسومة بالكلمات والرمزيَّة المعبَّرة والاستعارات الملفتة للنظر، فتنوَّعَت نصوصه مظهرة قدرات شعريَّة قويَّة ترسم أمامنا تجربة شعريَّة ناضجة ومتميّزة، فلم يكن الدّيوان مجرَّد مجموعة من القصائد، بل كان بوتقة انصهرَت روح الشَّاعر فيه ونبض أحاسيسه مع الكلمات، وهنا أدعو القارئ كي يحلق في هذه الفضاءات الرَّحبة من الخيال والحرف والوجدان والإحساس، وبالتَّأكيد ستختلف الرؤى حول هذه القصائد، ولكن بالتأكيد سيَبقى هذا الدِّيوان شاهدًا للشاعر على تجربة شعريَّة تستحقُّ التأمُّل والاهتمام، والغوص فيها وفيما وراء الكلمات من أسرار الإبداع والجمال.

ذ. زياد جيوسي / فلسطين